住宅性能について

自然の中で感じることのできる

「気持ちよさ」を取り入れた住まい

断熱性・気密性・耐震性・耐久性と、住宅の性能は様々です。当社では1980年代から高断熱高機密による断熱性能の改善に取り組み、日本の伝統的な建築工法に改良を加えた新在来工法を採用して、熱損失と経年変化を最小限にする省エネルギー&長寿命の住まいづくりに力を入れています。これまでの日本の住まいづくりでは各室に冷暖房設置を設け機械的技術だけで快適な居住環境をつくりだそうとしてきました。しかしそれが本当に快適なのでしょうか? たとえば肌寒くない季節に自然が残る郊外へ出かけ、澄みきった空気を味わった時、誰もがきっと「気持ちいい」と感じることでしょう。 この自然の中で感じることのできる「気持ちよさ」を、素材や光の取り入れ方、断熱性能によって住まいに再現し、人工と自然の両者のいいところを吟味して取り入れた省エネルギーな環境共生住宅を提供したい。そして長持ちする家づくりについて一緒に考えていきたいと思います。

1.温熱環境

地球温暖化の原因となるガスの種類は様々ですが、産業革命以降増加し続けている石油や石炭の化石燃料の燃焼による二酸化炭素が最大の原因と言えるでしょう。 住む人の快適さはもちろん環境のためにもエネルギー効率の良い住まいづくりが不可欠となりました。当社では室蘭大学鎌田紀彦元教授の指導を受けて内部充填断熱施工に付加断熱を加えた高性能な住宅づくりに取り組み、冷暖房負荷を最小限にする設計に取り組んでいます。

徹底した高断熱高気密施工

断熱材にはいろいろな製品がありますが、当社では経年劣化が起こりにくい高性能グラスウールを基本的に使用しています。当社の住宅は隙間相当面積0.3㎝²/㎡以下という高い気密性を保持しています。断熱が厚くても気密施工がされていないイメージは素肌に分厚いセーターを着ている状態です。下着やヒートテック等を着ると分厚いセーターの温かさは保持出来きます。気密は下着やヒートテック等のイメージで隙間をなくすることにより空気の逃げを防ぎ断熱を使用することによって快適な温度を保つことができ、より高性能(燃費の少ない)な住宅が施工できます。 当社では国で定める各地域の省エネ基準の暖房エネルギーの1/2削減を標準施工として立地条件による性能向上への費用対効果のある方法をご提案をしております。 また日々進歩する施工方法を勉強しながら更に効果的な方法を模索し、より良い施工を提案させていただいております。

開口部の設計

外部サッシには熱貫流率と日射取得率を方角に合わせて勘案し、トリプルまたはペアガラスサッシをご提案しています。 ※主に樹脂サッシ又は木製サッシを使用

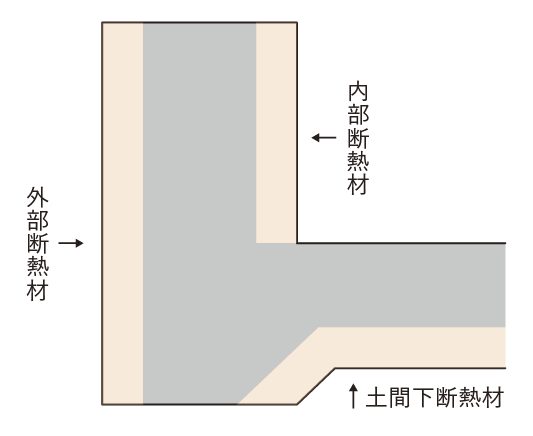

基礎断熱

基礎断熱を基本仕様としています。断熱材は外部と土間下に防蟻用ビーズ法ポリスチレンフォーム内部にビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)

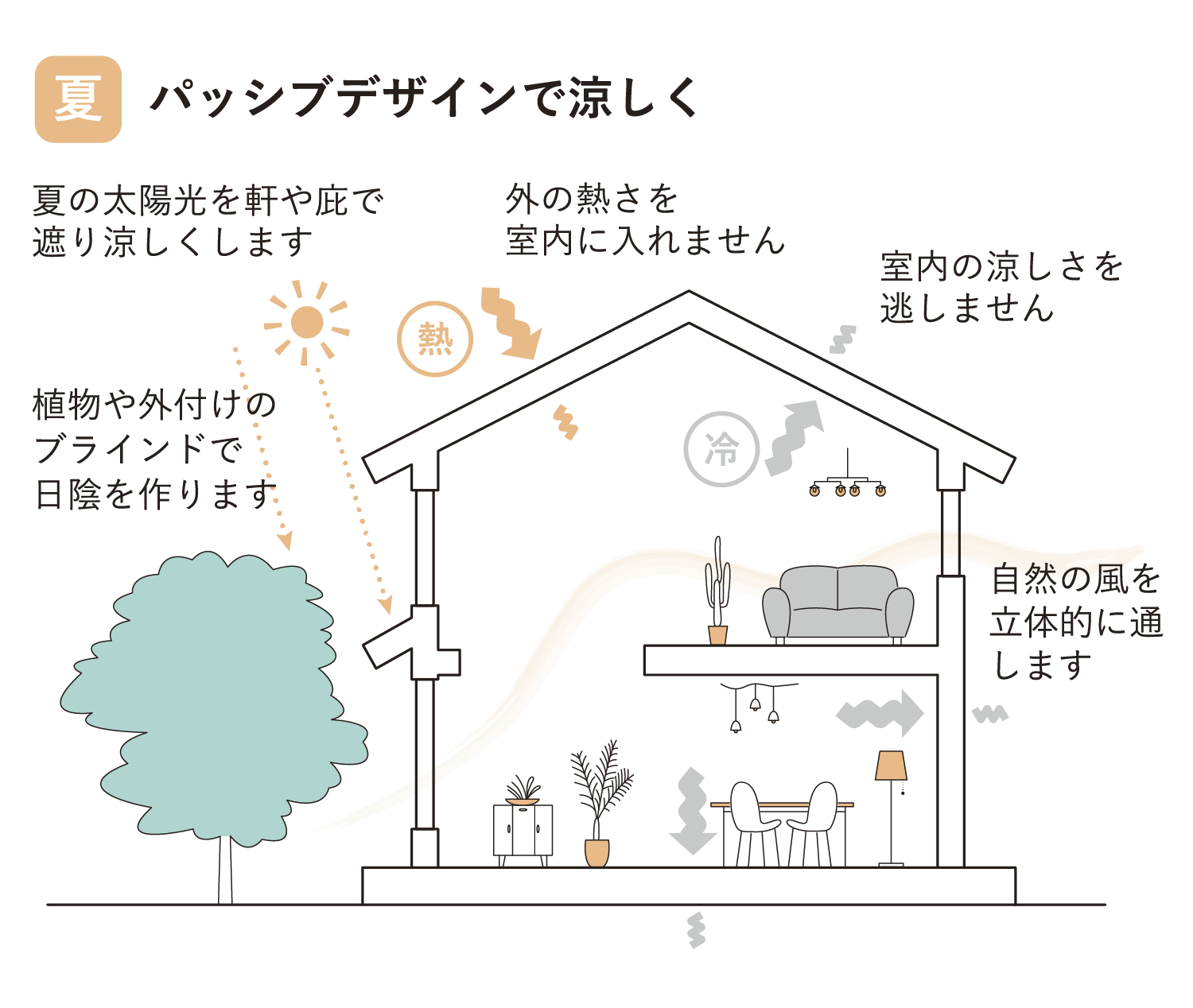

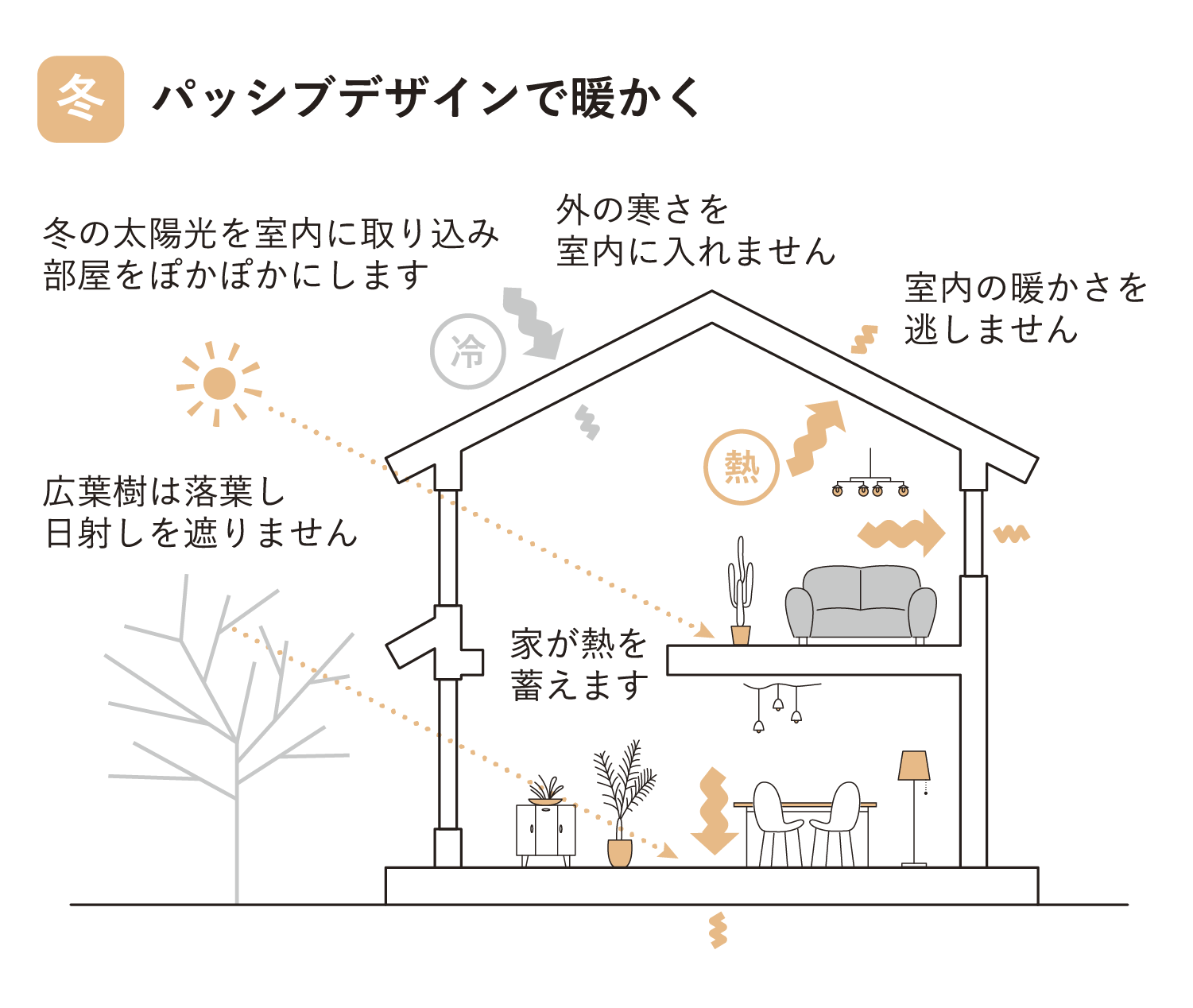

・太陽熱を最大限に利用する

パッシブなエネルギーである太陽熱を窓を利用して室内に取り込み、冬場のエネルギー効率を高めるプランニングを心がけています。夏場の日差しは外部の遮光ブラインドなどを利用して一年を通して快適な温熱環境に整えます。

高効率エアコンとの全館冷暖房

冬は室内の熱が外に逃げにくく、逆に夏は外の暑さが室内に入りにくい構造で、地域風土にあった住環境を作り出します。ベタ基礎の床下のスペースを利用したガラリによる床下暖房と、上階に設置した高効率エアコンによって、省エネルギーで全館隅々まで冷暖房が行き届かせるため、猛暑の時でも1台で全館冷房が可能なプランをご提案しています。

また、計画換気をしっかり行う事により湿気の排出を促し、湿気の多いところに多くいるダニやカビも一掃し、アレルギーを持つ方にとってもより良い環境となります。

冬は室内の熱が外に逃げにくく、逆に夏は外の暑さが室内に入りにくい構造で、地域風土にあった住環境を作り出します。ベタ基礎の床下のスペースを利用したガラリによる床下暖房と、上階に設置した高効率エアコンによって、省エネルギーで全館隅々まで冷暖房が行き届かせるため、猛暑の時でも1台で全館冷房が可能なプランをご提案しています。

また、計画換気をしっかり行う事により湿気の排出を促し、湿気の多いところに多くいるダニやカビも一掃し、アレルギーを持つ方にとってもより良い環境となります。

2.構造の安定

地震国の日本では高い耐震性能をもつ躯体づくりが欠かせません。日本の伝統的な基本構造である、しっかりと建物を支える太い柱と梁。当社では秋田県立大学木材高度加工研究所からの指導も受け、地場産材(秋田杉)の無垢材を使用した頑丈な家づくりに取り組んでいます。 無垢材は集成材に比べて扱いが難しいとされていますが、含水率(木材に含む水分率 20~25%以下) ヤング係数(木材の強度)を測定した材料を使用し、大工が強度と見た目を考え目と手をフルに使って適材適所に加工します。

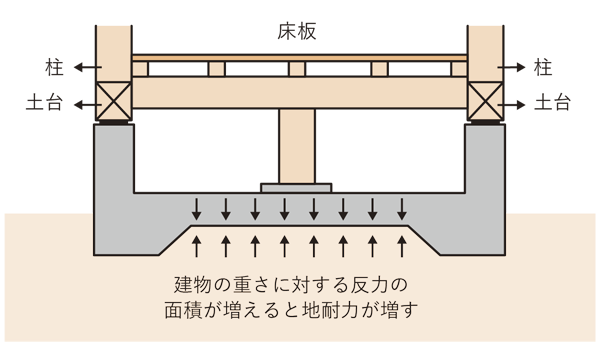

柱や梁を支える基礎は、建物の下全面にコンクリートを打ち、家の重さを面で支えるベタ基礎を基本構造としています。重さを支えるコンクリートにさらなる強度を持たせるため、面の部分にも鉄筋を使用することで基礎全体の強度が増します。地盤に接する面が増えるため、長年の地層の変化で生じる不動沈下を防止する効果もあると言われています。

3.劣化の軽減

木造建築は水分から守り常に乾いている状態を維持することで驚くほど長持ちします。これは数百年も建立当時の姿を保つ寺社仏閣の木造建築物によって皆さんもご承知のことと思います。温暖化が進み気候条件が厳しさを増していく現代の住宅においては、室内の温熱環境を整えることが重要ですが、内と外の温度差がぶつかると結露によって水分が生じます。そのため、暑さ寒さを遮断する室内環境をつくりながら、構造内での水分の発生を抑え、構造と切り離す建築技術が建物の劣化を防ぐポイントです。

床下は地面から湿気が上がってくるため、その上風通しが悪いと土基礎と接している土台の木部が腐りやすくなります。 そこで床下換気の工夫を施し、湿気を防ぐために防湿コンクリートを施します。また、充填断熱の際にも壁の内部に水分をためないよう、防湿シートや外装材との通気層の確保を熟練の技術で確実に行います。

外部と土間下の断熱材である防蟻用ビーズ法ポリスチレンフォームは人体に無害な防蟻処理が施されており、防蟻性能は半永久的に持続します。

成分の自然分解がない為、土壌汚染もなく地球環境に害を及ぼすこともありません。

また、オゾン層破壊や地球温暖化につながるフロン系ガスを使用していないため、燃焼時に塩化ビニールのようにダイオキシンを発生しない安心の材料です。

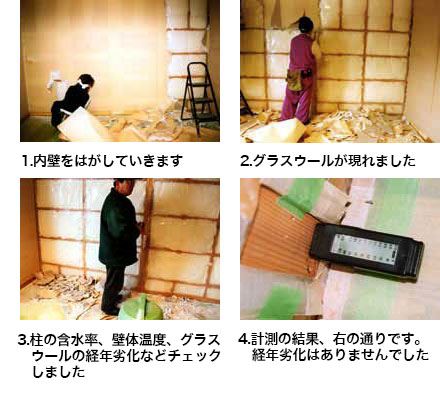

グラスウールの充填断熱、壁内の状態をチェック!

先代社長が1993年に建てた高断熱高機密の自社物件の壁を剥いで、結露、乾燥、気密状態をチェックしました。その結果、結露の形跡が無く、杉柱の柱脚部分で含水率が8%前後と、壁中が乾燥状態で腐朽の恐れが無いことがわかりました。

4.維持管理・更新への配慮

木材は自然の中で感じる「心地よさ」を住まいに取り入れることのできる素材であり、同時にいつの時代でも調達可能な普遍性のある建築材料です。少しの破損でもメンテナンスができずに取り換えとなってしまう工業製品の使用を極力減らし、地場産材(秋田杉)の無垢材を使用した住宅づくりを提案しています。

大工が強度と見た目を考え目と手をフルに使って適材適所に加工していますので、手入れも容易で最小限。2011年には地場産無垢材を用いた省エネルギーな住まいづくりで秋田県から感謝状をいただきました。 ※クリックで賞状のPDFファイルを開きます

超省エネルギー住宅の実例

詳細はこちらの臥竜山の家をご覧下さい。 (クリックで実例のページにジャンプいたします)

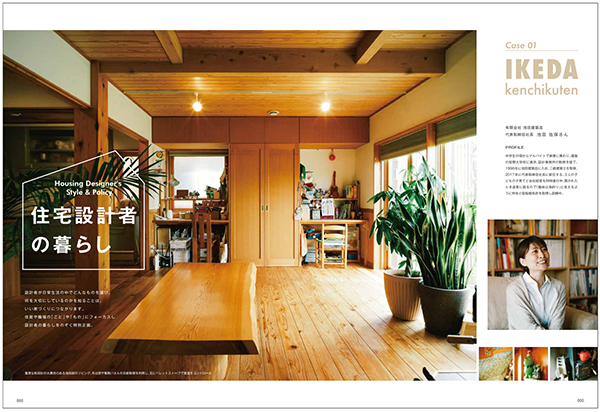

住宅雑誌「住まいの提案秋田」に掲載されました。 (クリックで記事にジャンプいたします)